Le fado portugais, dont le nom dérive du latin « fatum » signifiant « destin », représente bien plus qu’un simple style musical. Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2011, cette musique capture l’essence même de l’âme portugaise. Apparu vers les années 1820 ou 1840, le fado possède des origines mystérieuses qui continuent de fasciner les passionnés de musique traditionnelle.

Une des caractéristiques du Fado se trouve dans les thèmes abordés, souvent très émouvants. Les fadistas et chanteuses de fado interprètent principalement des chants empreints de saudade, de nostalgie et de tristesse, ainsi que des récits tirés du quotidien. Accompagné traditionnellement par des instruments spécifiques, le fado a également joué un rôle significatif dans l’histoire du Portugal, notamment lors de la révolution des Œillets en 1974. Aujourd’hui, le fado continue d’évoluer tout en préservant son authenticité qui touche les cœurs bien au-delà des frontières portugaises.

Les origines du Fado portugais

L’histoire du fado portugais commence dans les ruelles de Lisbonne, entre mystère et métissage culturel. Bien que ses origines précises demeurent incertaines, les musicologues s’accordent sur son émergence entre les années 1820 et 1840, période où ce chant commençait à résonner dans les quartiers populaires du Portugal.

Un chant né dans les quartiers populaires

Le fado a d’abord pris racine dans les tavernes et maisons closes des quartiers populaires de Lisbonne, notamment l’Alfama, la Mouraria et le Bairro Alto. Ces quartiers portuaires, animés par une vie nocturne intense, constituaient le creuset idéal pour cette expression musicale naissante. À cette époque, le fado était associé à la vie bohème et chanté par des groupes marginalisés tels que les prostituées, les chanteurs de rue et les marins.

Maria Severa Onofriana (1820-1846), prostituée du quartier de la Mouraria, est considérée comme la première grande fadista. Sa liaison avec le Comte de Vimioso, aristocrate portugais, contribua à faire connaître le fado au-delà des quartiers populaires, commençant ainsi son ascension vers les salons bourgeois.

L'étymologie du mot "fado"

Le terme « fado » provient du latin fatum, signifiant « destin » ou plus précisément « destin funeste ». Le verbe portugais « fadar » signifie quant à lui « prédestiner ». Cette étymologie reflète parfaitement la profondeur de ce style musical où s’expriment toutes les émotions liées au destin – mélancolie, tristesse, mais aussi joie et désir. La saudade, sentiment portugais intraduisible évoquant une « façon d’être à deux endroits en même temps », imprègne profondément le fado.

Influences maritimes et brésiliennes

Le fado est né d’un remarquable métissage culturel. Plusieurs théories coexistent sur ses influences fondatrices. D’une part, le « fado marin » (Fado do marinheiro), considéré comme le plus ancien fado répertorié vers 1850, suggère une origine maritime. D’autre part, le fado apparaît comme une synthèse multiculturelle incluant les danses chantées afro-brésiliennes, particulièrement le lundum et la modinha, très en vogue à Lisbonne au XVIIIe siècle.

Par ailleurs, le fado porte l’empreinte des traditions musicales des zones rurales portugaises, notamment des régions des Beiras. Les influences arabes et maures ne sont pas négligeables non plus, rappelant l’occupation de Lisbonne durant quatre siècles. Cette « véritable tradition de pollinisation » s’explique par la position stratégique du port de Lisbonne, carrefour où se croisaient marins, marchands, esclaves et musiciens venus d’horizons divers. Cette ouverture maritime a facilité les échanges culturels qui ont donné naissance non seulement au fado, mais aussi à d’autres expressions musicales comme la morna capverdienne ou la samba brésilienne.

Les deux grands styles : Lisbonne et Coimbra

Au Portugal, deux traditions distinctes de fado se sont développées au fil des siècles, chacune avec son caractère propre : le fado de Lisbonne et le fado de Coimbra. Bien que partageant des racines communes, ces deux styles diffèrent considérablement par leurs contextes, expressions et thématiques.

Fado de Lisbonne : ambiance intime et populaire

Le fado de Lisbonne, expression musicale de l’âme de la capitale, s’est épanoui dans les quartiers populaires. Interprété aussi bien par des hommes que par des femmes, il se caractérise par une ambiance intime et authentique. Les représentations se déroulent principalement dans les « casas de fado », ces établissements spécialisés où l’émotion est palpable dans la pénombre. Le public y écoute religieusement les fadistas, souvent accompagnés simplement d’une guitare portugaise et d’une guitare classique. Après avoir été associé à la dictature, ce style est devenu un attrait touristique et s’est progressivement immiscé dans toutes les classes sociales.

Fado de Coimbra : tradition académique et sérénades

Contrairement à son homologue lisboète, le fado de Coimbra est intrinsèquement lié aux traditions universitaires. Exclusivement masculin, il est chanté par des étudiants vêtus du costume académique traditionnel noir – pantalon, soutane et cape. Cette rigueur vestimentaire confère une solennité particulière aux performances. Les chanteurs se produisent dans les rues et sur les places de la ville, notamment devant le Monastère Santa Cruz et l’église Sé Velha. La sérénade, chantée sous les fenêtres des étudiantes, demeure une tradition vivace. Pendant l’ère de Salazar, ce fado est devenu un véritable outil de résistance politique parmi les étudiants.

Différences musicales et thématiques

Les deux styles présentent des différences notables tant dans leur structure que dans leurs thématiques. Le fado de Lisbonne, généralement plus mélancolique, chante la tristesse, la nostalgie, le passé glorieux et l’empire perdu. À l’opposé, le fado de Coimbra, plus lumineux qui évoque davantage la vie estudiantine, la jeunesse et l’amour.

Sur le plan musical, le fado de Lisbonne utilise principalement la guitare portugaise et la guitare classique dans une structure relativement simple. En revanche, celui de Coimbra présente une instrumentation plus élaborée, avec parfois l’ajout de violons et d’autres instruments classiques. La guitare de Coimbra elle-même a développé une sonorité unique qui la distingue de celle de Lisbonne.

Les instruments et les voix du Fado

L’âme du fado réside dans la communion entre instruments distinctifs et voix expressives. Cette musique dépend d’un équilibre délicat entre la mélodie des cordes et l’émotion de la voix pour créer son atmosphère si caractéristique.

La guitare portugaise et la guitare classique

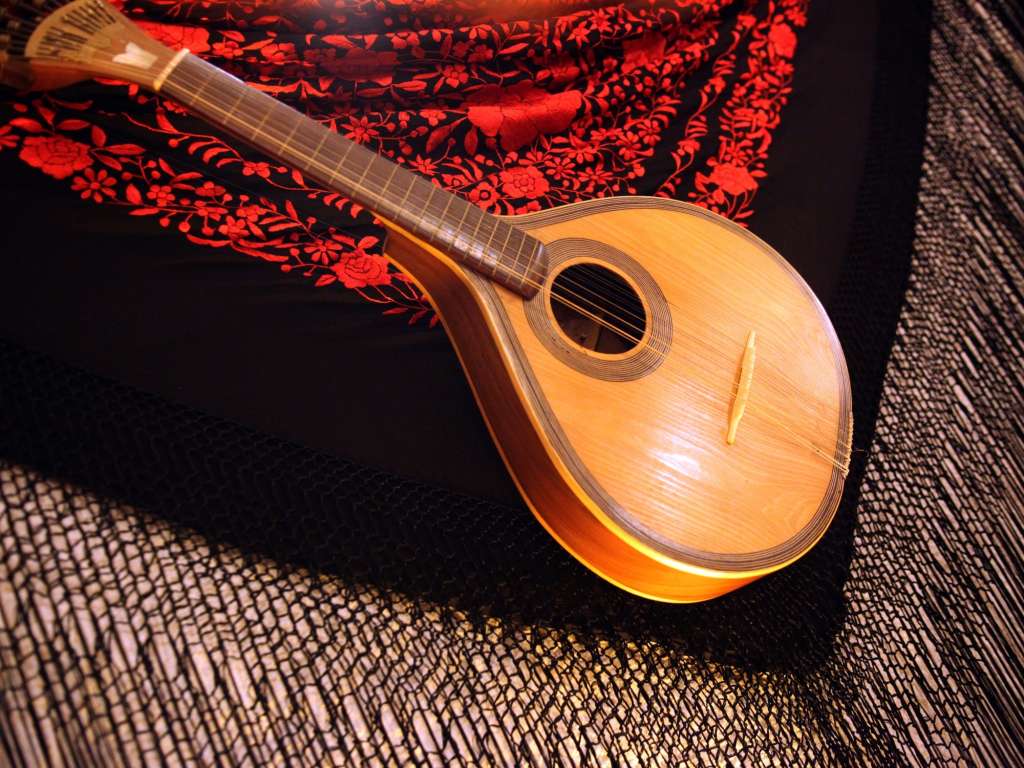

Au cœur de l’identité sonore du fado se trouve la guitarra portuguesa, un instrument à douze cordes métalliques en forme de poire, descendant du cistre européen introduit au Portugal au 18e siècle. Elle possède un son vibrant et métallique avec un vibrato prononcé qui soutient merveilleusement la voix.

Deux variantes principales existent : la guitare de Lisbonne, reconnaissable à sa tête terminée par une volute en escargot ; et celle de Coimbra, dotée d’une caisse de résonance plus grande, produisant des sonorités plus profondes et ornée d’une larme à l’extrémité de sa tête.

L’accompagnement traditionnel comprend également la viola, guitare classique à six cordes qui fournit la base harmonique et rythmique. Depuis quelques décennies, une viola baixo (guitare basse) s’ajoute souvent à l’ensemble pour soutenir le rythme.

Le rôle du fadista et de la chanteuse de fado

Le fadista, qu’il soit homme ou femme, interprète seul le chant, généralement debout et immobile. Son art réside dans sa capacité à transmettre la saudade et toute la gamme des émotions humaines – tristesse, nostalgie, amour, jalousie ou joie. Les interprètes professionnels se produisent dans les casas de fado tandis que les amateurs chantent dans de nombreuses associations locales. La transmission se fait traditionnellement de manière informelle, souvent entre générations d’une même famille, préservant ainsi des techniques vocales spécifiques comme l’ornementation, le rubato et le glissando.

L'importance de l'improvisation et de l'émotion

L’improvisation constitue l’essence même du fado. Chaque interprétation est unique, car les fadistas adaptent leur performance à l’instant présent, créant un dialogue entre la voix et les instruments. Comme l’explique un fadiste contemporain : « C’est une musique d’un moment ; on ne la fait pas deux jours de suite de la même manière. » Cette spontanéité permet d’exprimer l’intensité émotionnelle qui définit le fado. Pendant les intervalles entre chanteurs, les musiciens offrent des intermèdes instrumentaux où ils peuvent développer librement leur art improvisatoire, démontrant ainsi que l’émotion transcende également la virtuosité instrumentale.

L’évolution du Fado à travers les époques

Le parcours historique du fado portugais reflète les évolutions politiques et culturelles du Portugal, traversant dictature, renaissance artistique et reconnaissance internationale. Cette musique, profondément ancrée dans l’identité nationale, a su s’adapter aux différentes époques tout en conservant son essence mélancolique.

Le Fado sous la dictature de Salazar

Pendant le régime autoritaire d’António de Oliveira Salazar (1933-1974), le fado connut un destin paradoxal. D’une part, il fut instrumentalisé comme symbole d’une identité nationale fantasmée, servant la propagande du régime qui prônait les valeurs traditionnelles. D’autre part, les paroles des chansons étaient soumises à une censure rigoureuse, obligeant les auteurs à développer un langage codé et métaphorique. Cette période sombre transforma les casas de fado en lieux de résistance passive où les chanteurs exprimaient subtilement leur opposition au régime à travers des doubles sens et allusions.

L'âge d'or et l'internationalisation avec Amália Rodrigues

Amália Rodrigues (1920-1999), surnommée la « Reine du Fado », révolutionna ce genre musical dès les années 1940. Sa voix exceptionnelle et sa présence scénique captivante portèrent le fado bien au-delà des frontières portugaises. Elle introduisit notamment l’orchestre symphonique dans ses interprétations, enrichissant considérablement l’instrumentation traditionnelle. Grâce à ses tournées internationales et ses collaborations avec de grands poètes portugais comme David Mourão-Ferreira et José Régio, Amália éleva le fado au rang d’art majeur reconnu mondialement.

Le renouveau contemporain et les jeunes artistes

Après la Révolution des Œillets de 1974, le fado traversa une période difficile, étant associé au régime déchu. Néanmoins, dès les années 1990, une nouvelle génération d’artistes comme Mísia, Cristina Branco et Mariza réinventèrent cette tradition. Ces interprètes contemporains ont su marier respect de l’héritage et innovations musicales, incorporant des éléments de jazz, de musique brésilienne ou africaine. Par ailleurs, des fadistas comme Ana Moura ou António Zambujo ont collaboré avec des artistes internationaux, contribuant ainsi au rayonnement mondial du fado.

Le Fado reconnu par l'UNESCO

La consécration internationale du fado survint en 2011 lorsque l’UNESCO l’inscrivit au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité. Cette reconnaissance officielle souligne l’importance culturelle du fado comme expression authentique de l’identité portugaise et vecteur d’émotions universelles. Aujourd’hui, le Musée du Fado à Lisbonne préserve cette tradition vivante, tandis que de nouveaux talents émergent régulièrement, assurant la pérennité de cet art vocal unique.